-

誰才是霸凌者?

-

郭芷均 新竹縣竹中國小

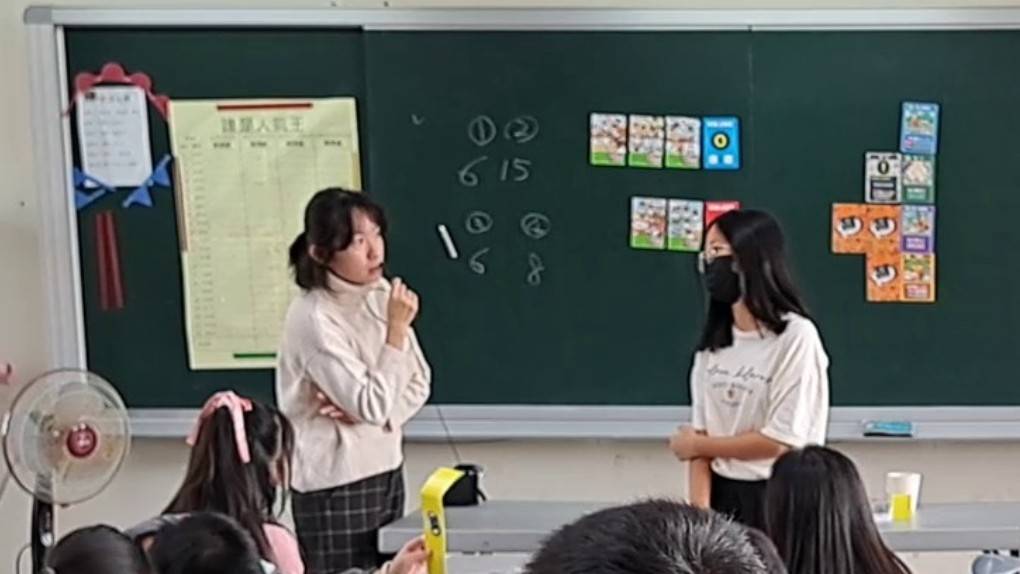

- 著名的心理學實驗提出「旁觀者效應(Bystander Effect)」,發現現場越多目擊者,願意挺身而出(即便是簡單的幫忙打110或119電話)的人卻越少,原因是心理認為這麼多人一定會有人「出手」,於是彼此等待而眼睜睜看著不幸發生!

郭芷均 新竹縣竹中國小

著名的心理學實驗提出「旁觀者效應(Bystander Effect)」,發現現場越多目擊者,願意挺身而出(即便是簡單的幫忙打110或119電話)的人卻越少,原因是心理認為這麼多人一定會有人「出手」,於是彼此等待而眼睜睜看著不幸發生!