-

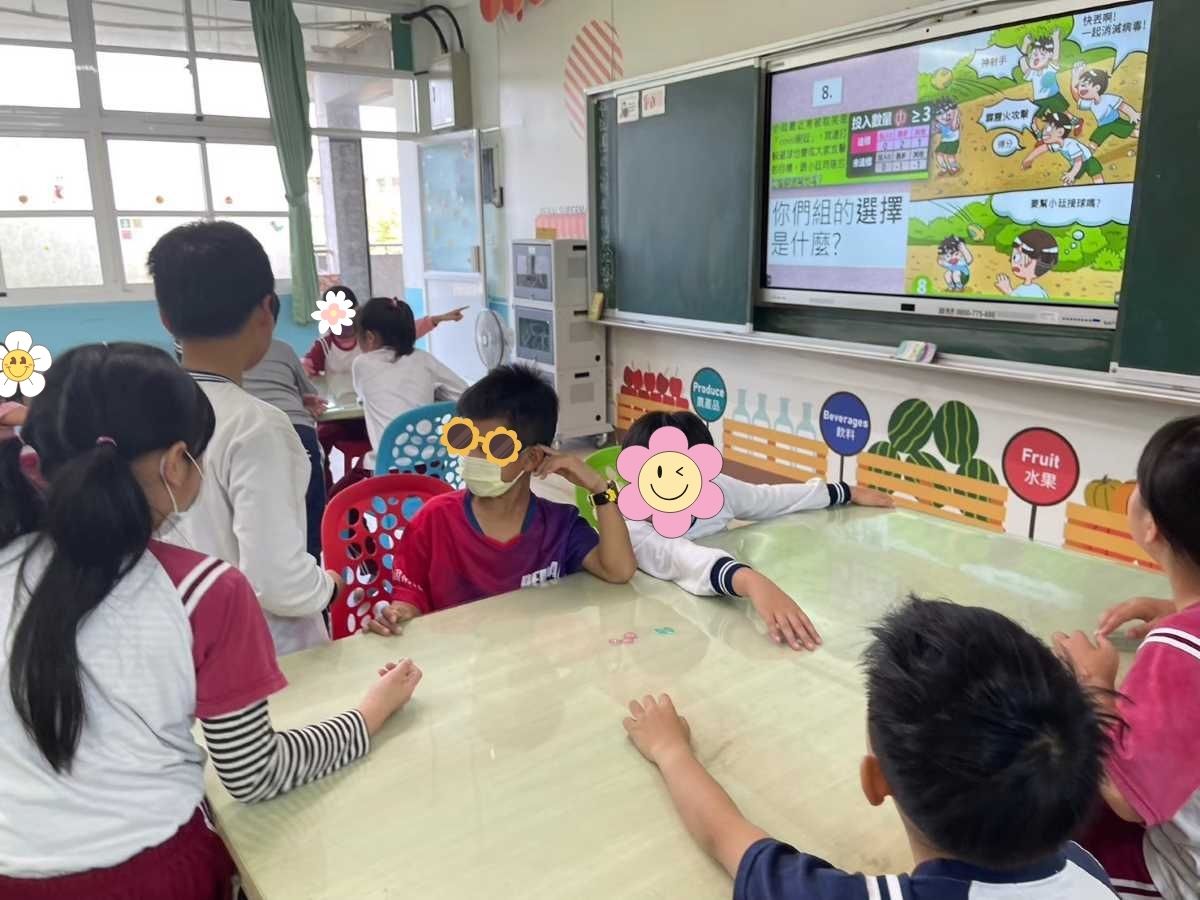

我是目擊者

-

洪一菲 屏東縣仁愛國小

- 由於近期發生令人痛心的——「國中生割喉案」,2023年12月25日,某高中附設國中部發生一起割喉案,國中三年級的A生持彈簧刀朝隔壁班的B生(同國三生),連刺10刀,造成B生死亡,而女C在網路上的不當發言卻引發一連串的網路霸凌,而所有目睹這個事件的孩子們,都成為了校園目擊者。

洪一菲 屏東縣仁愛國小

由於近期發生令人痛心的——「國中生割喉案」,2023年12月25日,某高中附設國中部發生一起割喉案,國中三年級的A生持彈簧刀朝隔壁班的B生(同國三生),連刺10刀,造成B生死亡,而女C在網路上的不當發言卻引發一連串的網路霸凌,而所有目睹這個事件的孩子們,都成為了校園目擊者。