-

老師, 這樣公平嗎?

-

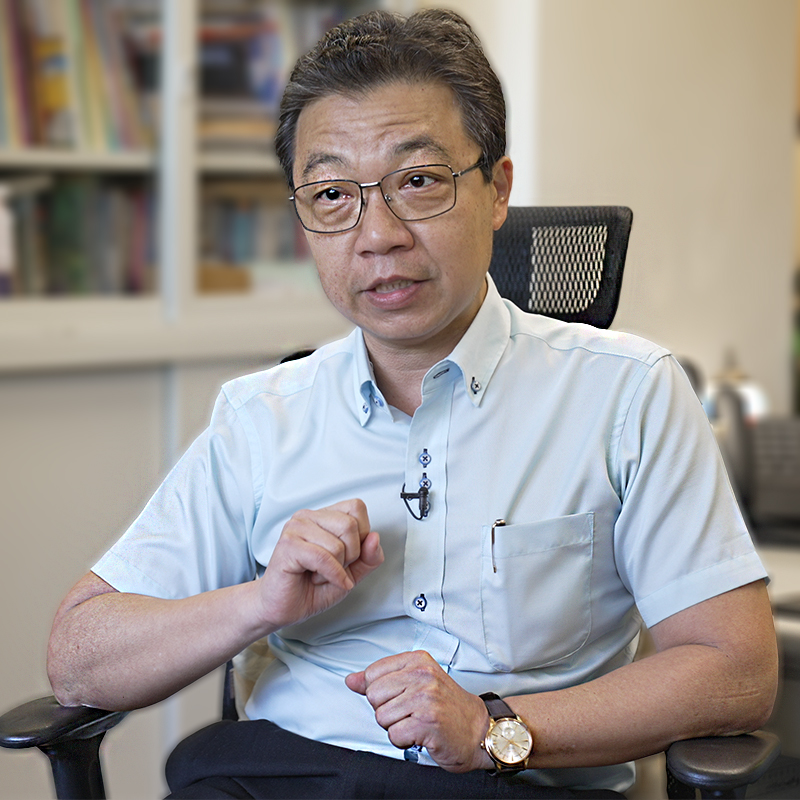

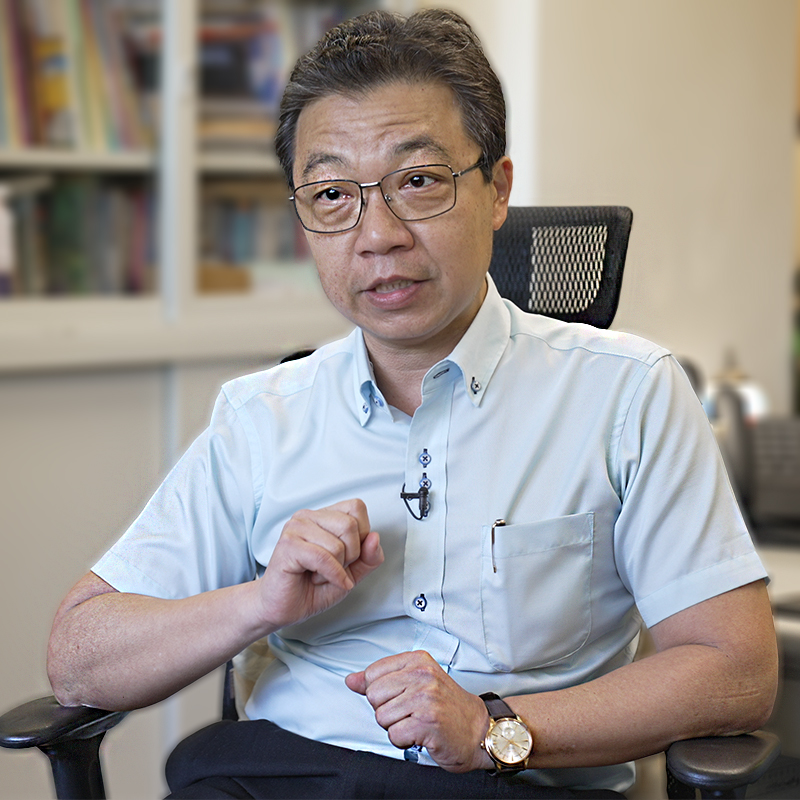

黃志順 校長 臺北市和平實驗國民小學

- 在孩子的學習及生活脈絡裡,遇到和自己期待或是認為「被對待的方式不如預期」時,常常聽見對老師問:「老師,這樣公平嗎?」。從人權教育的角度出發,「公平」的課題是關於「自己如何看待自己,被別人的對待」、「面對各種對待,自己如何自處以及回應別人的對待」,這些探究與學習,正呼應帶領孩子探究「人權價值」內容與建立「人權意識」的起點。